内祝いに最適!カタログギフトの選び方とおすすめ10選

2025年9月3日

カタログギフトは、今や内祝いの定番アイテムとして多くの人に選ばれています。贈る相手に失礼のないように、心のこもったギフトを選ぶのがポイントです。

この記事では、カタログギフトを内祝いとして贈る際に知っておきたい基本情報や選び方、相手に喜ばれるポイント、おすすめのカタログギフト10選までを詳しく解説します。

しかし、最近では贈る側・贈られる側のどちらにとっても便利な選択肢として、カタログギフトを選ぶ人が増えています。

相手の好みに左右されず、好きなタイミングで好きなものを選べる点がカタログギフトが喜ばれる1番の理由です。品揃えや価格帯の幅も広く、マナー面でも失礼にはあたりません。

贈る相手に失礼がないよう、正しい内祝いの意味を知っておきましょう。また、贈るタイミング、金額の相場についても解説します。

いただきものの有無にかかわらず贈るのが、本来の内祝いのかたちです。そのため、相手に「お返しです」と伝えてしまうと、失礼に受け取られてしまうこともあります。

内祝いを贈る際には、その言葉の背景や意味合いまでも理解しておくことが大切です。

現金でお祝いをいただいた場合は半額程度の内祝いを、品物をいただいた場合にはその金額を見積もって半額から3分の1程度の品を選ぶのが基本です。

このように半額程度のお返しをすることを「半返し」と呼びます。

親や目上の方などから高額なお祝いをいただいた場合には、無理に半返しをする必要はありません。高価すぎる内祝いは失礼にあたることもあるため、気持ちが伝わる程度の品にとどめるのが良いでしょう。

品物や現金などをいただいたら、できれば3日以内にお礼状やメッセージを送りましょう。これは、贈り物がきちんと届いたことを伝え、相手に余計な心配をさせないためです。

かしこまった手紙でなくても、親しい友人や親しい親戚であれば、電話やLINEなどで丁寧にお礼を伝えるだけでも十分です。その後、落ち着いたタイミングで内祝いを贈る準備を始めましょう。

贈られた人が好きなものを選べる安心感や、贈る側にとっての準備のしやすさから、多くの方に選ばれています。

ここでは、内祝いにカタログギフトが選ばれる主な理由について、3つの視点から紹介します。

気になる商品を家族で一緒に選んだり、少し贅沢なものを自分へのご褒美に選んだりと使い方は様々で、欲しいものを自分で選べることで自然と満足感も高まります。

包装やのし、メッセージカードなどの対応も一括で任せられるため、自分で用意する必要がありません。配送先を一人ひとり個別に指定できるサービスも多く、直接会えない相手にも安心して贈れます。

また、生鮮食品のように賞味期限や在庫を気にする必要がない点も、忙しいときにはありがたいポイントです。

のしの種類や表書きもオンラインで選べるようになっており、マナー面の不安もありません。カタログギフトは、贈る人にとってストレスの少ない贈り物だといえるでしょう。

カタログギフトは3,000円台から数万円のものまで豊富に揃っており、いただいたお祝いの金額に合わせて選びやすくなっています。内祝いの半返しのマナーにも対応しやすく、複数の相手に予算を調整して贈りたい場合にも便利です。

通常、包装やのし、メッセージカードの対応、さらには直送サービスまでがセットになっていることが多いため、追加費用や手間を気にせず利用できる点も多くの人に選ばれている理由のひとつです。

ここでは、カタログギフトを選ぶ際のポイントを4つに分けて紹介します。

あらかじめ金額の目安を決めておけば、候補を絞り込みやすくなり、選ぶ手間がぐっと減ります。

内祝いは複数の方に贈る場合が多いので、1,000円~2,000円のオーバーでも総額にすると大きな差になってしまうことになりかねません。先に予算を設定しておくことで、選んでいるうちについつい予定よりも高額なものを選んでしまうことが無くなり、無理のない範囲でお礼の気持ちを伝えられて安心です。

掲載されている商品の品質やブランド力、センスのあるなしも確認しておきたいポイントです。例えば、グルメが中心なのか、日用品や雑貨が多いのか、有名ブランドの商品が含まれているかなど、内容によって受け取る側の印象は大きく変わります。

若い世代から好まれるカジュアルなものか、年配の方にも選びやすい落ち着いた内容かなど、贈る相手を思い浮かべながら見比べてみるのが大切です。

これらの専用カタログは、贈る場面に相応しい品揃えやデザイン、価格帯があらかじめ考えられているため、贈る相手の年齢層や関係性を細かく考慮しなくても失礼がありません。

包装やのし、メッセージカードも用途に応じた内容で用意されていることが多く、あれこれ選ぶ手間やマナー面からも安心できる選択肢です。

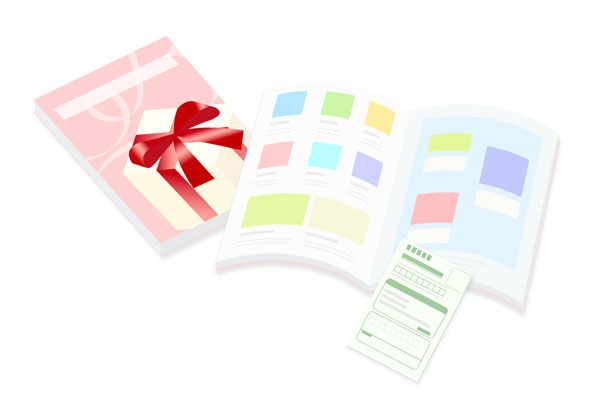

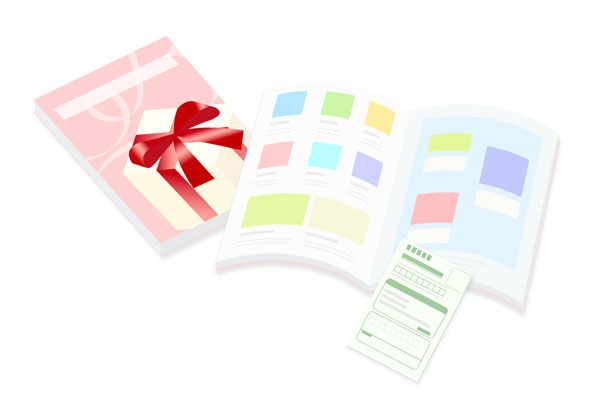

ブックタイプは、冊子をぱらぱらとめくりながら選べる楽しさがあり、特に年配の方に好まれる傾向があります。ただし、郵送時の送料が高くなる点がデメリットです。

一方、カードタイプは専用のカードとWebサイトを使って商品を選ぶスタイルで、コンパクトでスタイリッシュ、メール便にも対応できる便利さがあります。しかし、デジタル操作に不慣れな方には使いづらく感じられることもあります。

最近では、ブックタイプかカードタイプかを送る相手に合わせて選べるカタログも増えているため、用途に応じて選ぶのがおすすめです。

ここでは、内祝いにぴったりのカタログギフトを「総合タイプ」「グルメ専門」「デザイン性重視」の3つの視点で厳選して紹介します。予算や贈る相手の好みに合わせて選ぶ際の参考にしてみてください。

リンベルの「プレゼンテージ」は、上品なデザインと豊富な品揃えが魅力です。価格帯のバリエーションも多く、相手に合わせた贈り分けがしやすいシリーズになっています。

シャディの「AS YOU LIKE」は、暮らしに寄り添う日用品からブランドアイテムまで幅広く掲載されており、贈る相手を選ばない柔軟さがあります。

ハーモニックの「テイク・ユア・チョイス」は、シンプルな表紙と見やすい構成で選びやすさに配慮されたカタログです。年齢や性別を問わず喜ばれやすい一冊です。

高島屋の「ローズセレクション」は、百貨店ならではの信頼感と品のある構成が特徴で、きちんと感を大切にしたい内祝いに適しています。

リンベルの「美味百撰」は、全国の名産品や有名店の味を集めた高級感あふれる一冊です。料亭の味や老舗の味を家庭で楽しめる構成で、年配の方や目上の方への内祝いとしても安心して選べます。

ハーモニック の「選べるグルメ50選」は、上質な食材や話題のスイーツなどを50品厳選したグルメ専門カタログ。見やすく、選びやすい構成が魅力のひとつです。

大和「ごっつお便」は、産地直送のグルメや旬の味覚を中心に揃えた本格派のグルメカタログギフト。豊富な価格帯が用意されており、贈る相手や予算に合わせて選びやすい点も好評です。

ハーモニックの「BEAMS DESIGN CATALOG GIFT」は、ファッションブランドBEAMSが監修したスタイリッシュな一冊です。暮らしに映えるアイテムが多数掲載されており、若い世代を中心に人気があります。

SOW EXPERIENCE(ソウ・エクスペリエンス)の「体験ギフト FOR2」は、食やアクティビティ、リラクゼーションなどの体験を贈れるギフトです。特別な時間や新しい体験を贈りたいときに選ばれています。

ACTUSの「ACTUS ギフトカタログ」は、インテリアブランドACTUSならではの洗練された雑貨や日用品を中心に構成されています。ナチュラルで落ち着いた世界観が、幅広い年代の方に人気です。

のしやメッセージカードの有無、カタログの有効期限、送料や手数料の扱いなど、見落としがちなポイントも含めて注意が必要です。

ここでは、内祝いとしてカタログギフトを贈る際に気をつけておきたいポイントを紹介します。

カタログギフトを取り扱うショップでは、のしやメッセージカードの対応が無料の場合もあれば、有料オプションとして用意されていることもあります。注文の際に希望を選べるようになっていても、対応の可否や選べるデザインなどはショップによって異なります。そのため、事前に内容を確認しておくことが大切です。

また、申し込み方法にも配慮が必要です。スマートフォンで操作できるタイプは若い世代に適しており、はがきで申し込めるタイプは年配の方も使いやすく安心でしょう。

近くに住む相手であれば、手渡しで直接感謝を伝えるのも良い方法です。相手の立場に立って選ぶことで、より心のこもった贈り物になるでしょう。

贈られた相手が忙しい方だったり、カタログの存在をうっかり忘れていたりすると、気づいたときには期限切れになっていたということも考えられます。

カタログギフトを選ぶ際には、有効期限が3か月以上あるものを基準にし、期限を過ぎてしまった場合には延長が可能かどうかも確認しておくと安心です。

また、期限内に申し込みがない場合の対応も重要です。自動的におすすめの商品が発送されるサービスを提供しているカタログもあるので、チェックしてみてください。

例えば、冷蔵・冷凍配送の商品や体験型ギフトなどでは、追加の送料がかかることがあります。体験型ギフトの送料は、体験の後に料理の食材が届くセットや体験用のチケットの送付が必要な場合などに発生することも。

送料が別に発生する場合には必ず説明欄に記載されているので、忘れずチェックするようにしてください。

②内祝いを贈るタイミングは、お祝いをいただいてから1か月以内が目安で金額は半返しが基本だが、相手との関係性によっては3分の1~4分の1返しでもよい

③カタログギフトは、贈る相手が自由に選べる点、贈る側の手配のしやすさから人気があり、価格帯が幅広く、複数の相手に贈る場合でも使いやすい選択肢

④カタログギフトを選ぶ際には、掲載商品やデザイン・申し込み方法の違いを確認し、相手の年齢やライフスタイルに合ったものを選ぶことが大切

⑤のし紙やメッセージカードの有無、有効期限、送料・手数料の有無は事前に必ずチェックする

この記事では、カタログギフトを内祝いとして贈る際に知っておきたい基本情報や選び方、相手に喜ばれるポイント、おすすめのカタログギフト10選までを詳しく解説します。

目次

内祝いにカタログギフトはあり?

内祝いを贈る際、「カタログギフトって失礼じゃない?」「きちんと感が足りないのでは?」と迷う方も多いかもしれません。しかし、最近では贈る側・贈られる側のどちらにとっても便利な選択肢として、カタログギフトを選ぶ人が増えています。

相手の好みに左右されず、好きなタイミングで好きなものを選べる点がカタログギフトが喜ばれる1番の理由です。品揃えや価格帯の幅も広く、マナー面でも失礼にはあたりません。

そもそも内祝いとは?

贈る相手に失礼がないよう、正しい内祝いの意味を知っておきましょう。また、贈るタイミング、金額の相場についても解説します。

内祝いの意味

内祝いには、単なるお返しとは少し違う意味合いがあります。もともとは、結婚や出産など身内に喜ばしい出来事があったときに、その幸せを身近な人たちと分かち合うために贈り物をする習わしでした。いただきものの有無にかかわらず贈るのが、本来の内祝いのかたちです。そのため、相手に「お返しです」と伝えてしまうと、失礼に受け取られてしまうこともあります。

内祝いを贈る際には、その言葉の背景や意味合いまでも理解しておくことが大切です。

内祝いの相場

内祝いの金額は、いただいたお祝いの半分から3分の1程度が一般的な目安とされています。現金でお祝いをいただいた場合は半額程度の内祝いを、品物をいただいた場合にはその金額を見積もって半額から3分の1程度の品を選ぶのが基本です。

このように半額程度のお返しをすることを「半返し」と呼びます。

親や目上の方などから高額なお祝いをいただいた場合には、無理に半返しをする必要はありません。高価すぎる内祝いは失礼にあたることもあるため、気持ちが伝わる程度の品にとどめるのが良いでしょう。

内祝いを贈る時期

内祝いは、お祝いをいただいてから1か月以内を目安に贈るのが一般的です。ただし、その前にまずやっておきたいのがお礼のご連絡です。品物や現金などをいただいたら、できれば3日以内にお礼状やメッセージを送りましょう。これは、贈り物がきちんと届いたことを伝え、相手に余計な心配をさせないためです。

かしこまった手紙でなくても、親しい友人や親しい親戚であれば、電話やLINEなどで丁寧にお礼を伝えるだけでも十分です。その後、落ち着いたタイミングで内祝いを贈る準備を始めましょう。

内祝いにカタログギフトが選ばれる理由

贈られた人が好きなものを選べる安心感や、贈る側にとっての準備のしやすさから、多くの方に選ばれています。

ここでは、内祝いにカタログギフトが選ばれる主な理由について、3つの視点から紹介します。

受取った人が自由に選べる

カタログギフトの最大の魅力は、選ぶ楽しさがあることです。内祝いとして贈られたカタログを、贈られた方が自分の好みやタイミングに合わせて自由に選べる点は、他の贈り物にはない大きな特徴です。気になる商品を家族で一緒に選んだり、少し贅沢なものを自分へのご褒美に選んだりと使い方は様々で、欲しいものを自分で選べることで自然と満足感も高まります。

贈る側の負担が少ない

カタログギフトは、贈る側の負担が少なく、手配しやすい点も大きな魅力です。複数の相手にまとめて注文でき、管理や手続きが一度で済みます。包装やのし、メッセージカードなどの対応も一括で任せられるため、自分で用意する必要がありません。配送先を一人ひとり個別に指定できるサービスも多く、直接会えない相手にも安心して贈れます。

また、生鮮食品のように賞味期限や在庫を気にする必要がない点も、忙しいときにはありがたいポイントです。

のしの種類や表書きもオンラインで選べるようになっており、マナー面の不安もありません。カタログギフトは、贈る人にとってストレスの少ない贈り物だといえるでしょう。

予算に合わせやすい

内祝いにカタログギフトを選ぶメリットのひとつが、価格帯の幅広さです。カタログギフトは3,000円台から数万円のものまで豊富に揃っており、いただいたお祝いの金額に合わせて選びやすくなっています。内祝いの半返しのマナーにも対応しやすく、複数の相手に予算を調整して贈りたい場合にも便利です。

通常、包装やのし、メッセージカードの対応、さらには直送サービスまでがセットになっていることが多いため、追加費用や手間を気にせず利用できる点も多くの人に選ばれている理由のひとつです。

カタログギフトを内祝いとして選ぶ際のポイント

ここでは、カタログギフトを選ぶ際のポイントを4つに分けて紹介します。

予算を決める

カタログギフトは種類が多く、価格帯も様々です。あれこれ見ているうちに決められなくなるのを避けるために、まずは予算を決めてしまうのがおすすめです。あらかじめ金額の目安を決めておけば、候補を絞り込みやすくなり、選ぶ手間がぐっと減ります。

内祝いは複数の方に贈る場合が多いので、1,000円~2,000円のオーバーでも総額にすると大きな差になってしまうことになりかねません。先に予算を設定しておくことで、選んでいるうちについつい予定よりも高額なものを選んでしまうことが無くなり、無理のない範囲でお礼の気持ちを伝えられて安心です。

掲載されている品物をチェック

同じ価格帯でのカタログでも、中に掲載されている品物の内容や品数は大きく異なります。品数が多ければ選びがいはありますが、それだけで判断するのは避けたいところです。掲載されている商品の品質やブランド力、センスのあるなしも確認しておきたいポイントです。例えば、グルメが中心なのか、日用品や雑貨が多いのか、有名ブランドの商品が含まれているかなど、内容によって受け取る側の印象は大きく変わります。

若い世代から好まれるカジュアルなものか、年配の方にも選びやすい落ち着いた内容かなど、贈る相手を思い浮かべながら見比べてみるのが大切です。

迷ったときは「○○用カタログギフト」

どのカタログギフトを選べばいいのか迷ったときは、「出産内祝い専用」「結婚内祝い専用」など、用途ごとに編集されたカタログギフトを選ぶのがおすすめです。これらの専用カタログは、贈る場面に相応しい品揃えやデザイン、価格帯があらかじめ考えられているため、贈る相手の年齢層や関係性を細かく考慮しなくても失礼がありません。

包装やのし、メッセージカードも用途に応じた内容で用意されていることが多く、あれこれ選ぶ手間やマナー面からも安心できる選択肢です。

ブックタイプかカードタイプか

カタログギフトには、大きく分けて「ブックタイプ」と「カードタイプ」の2種類があります。ブックタイプは、冊子をぱらぱらとめくりながら選べる楽しさがあり、特に年配の方に好まれる傾向があります。ただし、郵送時の送料が高くなる点がデメリットです。

一方、カードタイプは専用のカードとWebサイトを使って商品を選ぶスタイルで、コンパクトでスタイリッシュ、メール便にも対応できる便利さがあります。しかし、デジタル操作に不慣れな方には使いづらく感じられることもあります。

最近では、ブックタイプかカードタイプかを送る相手に合わせて選べるカタログも増えているため、用途に応じて選ぶのがおすすめです。

内祝いにおすすめのカタログギフト

ここでは、内祝いにぴったりのカタログギフトを「総合タイプ」「グルメ専門」「デザイン性重視」の3つの視点で厳選して紹介します。予算や贈る相手の好みに合わせて選ぶ際の参考にしてみてください。

人気の総合カタログギフト

ジャンルを問わず幅広い商品が揃った総合カタログギフトは、贈る相手の年齢や性別を問わず使いやすく、内祝いの定番として人気があります。リンベルの「プレゼンテージ」は、上品なデザインと豊富な品揃えが魅力です。価格帯のバリエーションも多く、相手に合わせた贈り分けがしやすいシリーズになっています。

シャディの「AS YOU LIKE」は、暮らしに寄り添う日用品からブランドアイテムまで幅広く掲載されており、贈る相手を選ばない柔軟さがあります。

ハーモニックの「テイク・ユア・チョイス」は、シンプルな表紙と見やすい構成で選びやすさに配慮されたカタログです。年齢や性別を問わず喜ばれやすい一冊です。

高島屋の「ローズセレクション」は、百貨店ならではの信頼感と品のある構成が特徴で、きちんと感を大切にしたい内祝いに適しています。

特選!グルメカタログギフト

食を楽しむ時間を贈れるグルメ専門カタログは、内祝いとしてカタログギフトを選ぶ方に特に人気があります。上質な味わいを届けられることに加え、自分ではなかなか購入しない商品への特別感も喜ばれるポイントです。リンベルの「美味百撰」は、全国の名産品や有名店の味を集めた高級感あふれる一冊です。料亭の味や老舗の味を家庭で楽しめる構成で、年配の方や目上の方への内祝いとしても安心して選べます。

ハーモニック の「選べるグルメ50選」は、上質な食材や話題のスイーツなどを50品厳選したグルメ専門カタログ。見やすく、選びやすい構成が魅力のひとつです。

大和「ごっつお便」は、産地直送のグルメや旬の味覚を中心に揃えた本格派のグルメカタログギフト。豊富な価格帯が用意されており、贈る相手や予算に合わせて選びやすい点も好評です。

おしゃれなカタログギフト

贈る相手のセンスに合ったものを選びたいときには、見た目や内容にこだわったおしゃれなカタログギフトがおすすめです。デザイン性や提案力のあるカタログは、開いた瞬間の印象にも差が出ます。ハーモニックの「BEAMS DESIGN CATALOG GIFT」は、ファッションブランドBEAMSが監修したスタイリッシュな一冊です。暮らしに映えるアイテムが多数掲載されており、若い世代を中心に人気があります。

SOW EXPERIENCE(ソウ・エクスペリエンス)の「体験ギフト FOR2」は、食やアクティビティ、リラクゼーションなどの体験を贈れるギフトです。特別な時間や新しい体験を贈りたいときに選ばれています。

ACTUSの「ACTUS ギフトカタログ」は、インテリアブランドACTUSならではの洗練された雑貨や日用品を中心に構成されています。ナチュラルで落ち着いた世界観が、幅広い年代の方に人気です。

内祝いにカタログギフトを贈る際の注意点

のしやメッセージカードの有無、カタログの有効期限、送料や手数料の扱いなど、見落としがちなポイントも含めて注意が必要です。

ここでは、内祝いとしてカタログギフトを贈る際に気をつけておきたいポイントを紹介します。

のし紙やメッセージカード対応を確認

内祝いは、感謝の気持ちを伝える意味を持つ贈り物です。そのため、のしやメッセージカードは欠かせません。贈る目的に合わせた表書きを選び、相手に丁寧な印象を届けることが大切です。カタログギフトを取り扱うショップでは、のしやメッセージカードの対応が無料の場合もあれば、有料オプションとして用意されていることもあります。注文の際に希望を選べるようになっていても、対応の可否や選べるデザインなどはショップによって異なります。そのため、事前に内容を確認しておくことが大切です。

相手に喜ばれる贈り方を考慮

内祝いとしてカタログギフトを贈る際には、贈る相手のライフスタイルや家族構成について考慮することも大切です。例えば、ご年配の方には紙の冊子でじっくり選べるブックタイプ、小さなお子様がいる家庭には家族で楽しめるグルメカタログなどが喜ばれます。また、申し込み方法にも配慮が必要です。スマートフォンで操作できるタイプは若い世代に適しており、はがきで申し込めるタイプは年配の方も使いやすく安心でしょう。

近くに住む相手であれば、手渡しで直接感謝を伝えるのも良い方法です。相手の立場に立って選ぶことで、より心のこもった贈り物になるでしょう。

カタログの有効期限に注意

カタログギフトには、申し込みの有効期限が設けられていることがほとんどです。多くの場合、発送日から3か月~1年の間で設定されていますが、1~2ヵ月というケースもあるため注意が必要です。贈られた相手が忙しい方だったり、カタログの存在をうっかり忘れていたりすると、気づいたときには期限切れになっていたということも考えられます。

カタログギフトを選ぶ際には、有効期限が3か月以上あるものを基準にし、期限を過ぎてしまった場合には延長が可能かどうかも確認しておくと安心です。

また、期限内に申し込みがない場合の対応も重要です。自動的におすすめの商品が発送されるサービスを提供しているカタログもあるので、チェックしてみてください。

送料や手数料が別の場合も

カタログギフトを選ぶ際には、表示されている価格に何が含まれているかを確認することも大切です。ほとんどのカタログギフトでは、商品代・送料・手数料がすべて含まれた価格になっていますが、中には一部例外もあります。例えば、冷蔵・冷凍配送の商品や体験型ギフトなどでは、追加の送料がかかることがあります。体験型ギフトの送料は、体験の後に料理の食材が届くセットや体験用のチケットの送付が必要な場合などに発生することも。

送料が別に発生する場合には必ず説明欄に記載されているので、忘れずチェックするようにしてください。

まとめ

①内祝いは単なるお返しではなく、喜びを分かち合うための贈り物なので、お祝いを貰っていなくても贈るのが本来のかたちであり、「お返し」と明言するのは失礼になるので注意②内祝いを贈るタイミングは、お祝いをいただいてから1か月以内が目安で金額は半返しが基本だが、相手との関係性によっては3分の1~4分の1返しでもよい

③カタログギフトは、贈る相手が自由に選べる点、贈る側の手配のしやすさから人気があり、価格帯が幅広く、複数の相手に贈る場合でも使いやすい選択肢

④カタログギフトを選ぶ際には、掲載商品やデザイン・申し込み方法の違いを確認し、相手の年齢やライフスタイルに合ったものを選ぶことが大切

⑤のし紙やメッセージカードの有無、有効期限、送料・手数料の有無は事前に必ずチェックする

※本記事は公開時点の情報になります。 記事内容について現在の情報と異なる可能性がございます。